Pubblichiamo di seguito l’articolo che con Giulia Corona (Politecnico di Milano) e Annafrancesca Corradini (Dip. VESPA – Università di Milano), abbiamo scritto e pubblicato sul primo numero della rivista Wilde, uscita lo scorso mese di marzo.

Un articolo che punta a far riflettere, utilizzando anche immagini infografiche, su cosa è davvero il benessere animale negli allevamenti contrapponendolo a quello che è il vero benessere animale dell’animale a vita libera.

Le produzioni di carne di maiali allevati e di cinghiali cacciati, entrambi appartenenti alla specie Sus scrofa, partono pertanto da condizioni completamente differenti di spazi vitali. Varrebbe la pena pertanto ragionare sul fatto che la caccia, intesa anche come produzione di alimento, rappresenta l’unica alternativa allo sfruttamento animale.

Quantità, qualità e genuinità: tre concetti che a volte sono difficilmente integrabili fra di loro, soprattutto se riferiti alla produzione industriale alimentare, e nello specifico agli allevamenti, intensivi o meno. Negli ultimi cinquant’anni il progresso ha letteralmente stravolto la nostra società: siamo passati da allevamenti a scopo familiare a produzioni di ordine industriale, e ciò che si è perso maggiormente è stata proprio la genuinità del prodotto alimentare, a discapito della richiesta di quantità di prodotto.

Il ciclo delle teorie socio-economiche ci insegna però che prima o poi si giunge a una rottura se la via perseguita non è propriamente corretta. Infatti, ormai da vent’anni, si sente parlare di biologico, chilometro zero, biodinamica. Oggi queste prassi non sono più una novità, bensì la novità è che ogni catena di grande, media e piccola distribuzione ha una propria linea biologica. Queste nuove attività legate a una produzione di qualità sono tuttavia diventate vere e proprie produzioni industriali, che devono quindi garantire una certa quantità a prezzi concorrenziali per sopravvivere, e allora la qualità dove rimane?

Tra i banchi delle macellerie dei supermercati c’è un infinita possibilità di scelta per ciò che riguarda il prodotto carne. Il consumatore medio acquista il meno caro e non legge l’etichetta, Il consumatore consapevole invece vuole essere informato: provenienza e tipologia di produzione risultano essere prerogative essenziali nella scelta d’acquisto, e nelle tipologie di produzione rientra la componente riferita al rispetto del benessere animale in allevamento. In sostanza, carne sì, purché di qualità, quindi proveniente da animali allevati in maniera etica e sostenibile, nel pieno rispetto del benessere animale e dell’ambiente.

Ma cosa si intende per benessere animale? Il rispetto di norme di legge nate sui principi del Brambell Report del 1965[1], destinato a regolamentare le condizioni di vita degli animali allevati che indicano lunghezza e larghezza di un box per allevamento? Oppure il rispetto di regolamenti che, nascondendosi dietro il termine “benessere animale”, con una certa dose di ipocrisia, sanciscono le modalità di trasporto e abbattimento di soggetti allevati? O ancora per benessere animale intendiamo la possibilità di nascere liberi, di manifestare (davvero) i comportamenti tipici della specie, di scegliere in maniera indipendente l’alimento, di utilizzare ambienti diversi a seconda della stagione, e infine di morire liberi?

Se siamo in grado di fare un’analisi critica, seguendo questo ragionamento, la caccia potrebbe potenzialmente essere considerata un’attività in perfetta linea con le richieste del consumatore, che cerca prodotti “biologici”, marchio associato comunemente a uno stile di vita naturale e genuino, ma che spesso nasconde esigenze di produzione.

Se da un lato abbiamo l’allevamento biologico visto come una sorta di panacea nei confronti del rispetto degli animali, dall’altro abbiamo il fatto che il cacciatore è visto sempre più in maniera negativa, sia da chi ha scelto di non mangiare più carne, sia da chi la mangia senza porsi particolari domande. Uccidere un animale in libertà è socialmente meno accettabile rispetto ad ucciderne uno in cattività spesso sottoposto a condizioni di vita misere. La caccia è troppo spesso identificata come un’attività crudele e non come una scelta dettata da tradizioni, passioni, necessità gestionali ed ecologiche. Forse è ancora prematuro parlare di caccia etica, anche se da anni si è ampiamente sancito il ruolo dell’etica nella caccia, in cui il rispetto della preda è sopra ogni cosa. Rispetto inteso non come lo svolgimento del rituale dell’ultimo pasto ma come abbattimento senza sofferenze.

Da qui la voglia di comunicare ed esprimere una visione diversa della caccia mettendola a confronto con l’allevamento, partendo da dati reali, attendibili e a disposizione di tutti. Partiamo quindi dal presupposto che avere molto spazio a disposizione corrisponde generalmente a una qualità della vita migliore. D’altronde a chi piacerebbe vivere in un metro quadro? Applicando quindi il concetto di design, a quello della comunicazione, è possibile comunicare in maniera semplice concetti tecnici anche a chi è totalmente estraneo a questa tematica.

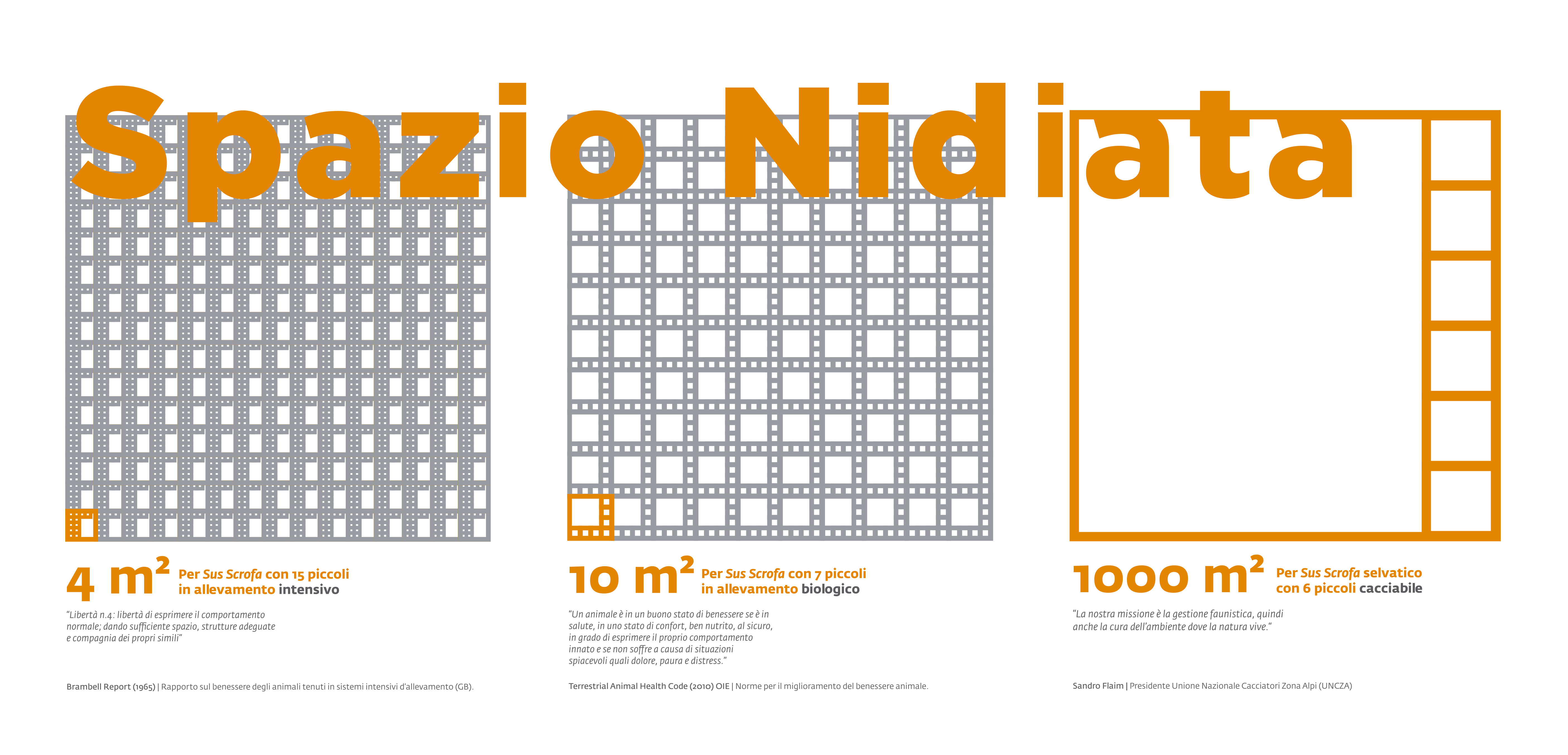

Da un progetto nato presso la facoltà di Design della Comunicazione del Politecnico di Milano, descriviamo in questo articolo lo stato di benessere, rapportato allo spazio vitale, della specie Sus scrofa, in allevamento intensivo, in allevamento biologico, ed infine in natura. Considerando che la densità media dei cinghiali in natura è indicata nella bibliografia scientifica con valori intorno ai 10 capi per 100 ha, ogni soggetto ha quindi bisogno di 100.000 mq. Tuttavia sappiamo che non tutto lo spazio è utilizzato, e che in alcuni momenti delle proprie fasi vitali, il cinghiale utilizza spazi molto limitati. Si è quindi partiti, per esigenze grafiche, da una base di 1.000 mq per rappresentare lo spazio vitale minimo che una femmina di cinghiale con i piccoli utilizza nei primi 28 giorni dalle nascite paragonandoli ai 28 giorni in cui la scrofa svezza i suinetti in allevamento intensivo. Il medesimo paragone è stato fatto per confrontare lo spazio vitale minimo dei maiali nelle fasi di ingrasso (che dura circa 100 giorni) rispetto allo spazio utilizzato da un cinghiale adulto nel medesimo periodo.

Per quanto riguarda l’allevamento dei maiali, le misure impiegate utilizzate per l’elaborazione grafica sono state ricavate dalle disposizioni ufficiali della normativa vigente relative all’allevamento intensivo (D.L. n.122 del 7/7/2011 che applica la Dir. CE 120/2008) e biologico (Reg. CE 889/2008). Considerando il fatto che l’allevamento suinicolo si costituisce di più momenti, sono state scelte le disposizioni legislative sulle densità minime date per due fasi rappresentative e indubbiamente più critiche della vita dell’animale durante il ciclo produttivo: la sala parto, in cui la scrofa allatta i suinetti fino allo svezzamento, e l’ingrasso, in cui il suino viene portato al peso necessario per la macellazione.

Il risultato visivo risulta interessante perché permette un coinvolgimento emotivo che stimola la riflessione e lo scardinamento dei luoghi comuni associati all’attività venatoria: quanti cinghiali ci stanno in 1000 metri quadri? Quanti suini allevati in maniera biologica? E quanti allevati intensivamente? Emerge subito agli occhi da una parte il sovraffollamento tipico dell’allevamento intensivo, dall’altra la visione reale degli spazi assegnati nelle varie fasi di produzione nell’allevamento biologico, e infine la libertà e lo spazio disponibile al selvatico in natura.

Per far comprendere ancora meglio come i parametri che costringono i suini d’allevamento in quelle situazioni siano di fatto delle indicazioni derivanti da norme in materia di “benessere animale”, è opportuno anche citare alcuni passi piuttosto significativi ed eloquenti ricavati dai testi ufficiali del corpus normativo in merito ai temi trattati. Infatti, se partiamo dagli spazi vitali necessari per la gestione negli allevamenti intensivi, le direttive che definiscono le norme minime riguardo la protezione degli animali negli allevamenti dichiarano che “[…] l’animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l’esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche”. Appare chiaro come leggendo il grafico questa stessa dichiarazione strida con lo spazio effettivamente assegnato ad un singolo animale. Se passiamo invece agli allevamenti biologici, la norma cita che “La densità di bestiame negli edifici deve assicurare il conforto e il benessere degli animali, nonché tener conto delle esigenze specifiche della specie in funzione, in particolare, della specie, della razza e dell’età degli animali. Si terrà conto altresì delle esigenze comportamentali degli animali, che dipendono essenzialmente dal sesso e dall’entità del gruppo. La densità deve garantire il massimo benessere agli animali, offrendo loro una superficie sufficiente per stare in piedi liberamente, sdraiarsi, girarsi, pulirsi, assumere tutte le posizioni naturali e fare tutti i movimenti naturali, ad esempio sgranchirsi”. Ancora una volta stridono i concetti di “benessere” e di “esigenze comportamentali”, a maggior ragione se comparate allo spazio utilizzato da un cinghiale a vita libera. Per contro, appaiono maggiormente osservanti le cosiddette “esigenze comportamentali” le prime righe dell’articolo 1 della legge 157/92, in cui si legge “La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell’interesse della comunità nazionale ed internazionale. L’esercizio dell’attività venatoria è consentito purché non contrasti con l’esigenza di conservazione della fauna selvatica”.

L’ausilio fornito dalle parole alle rappresentazioni grafiche è quindi propedeutico per il lettore: risulta così ancor più stridente la dicotomia tra allevamento-benessere animale, regolamentato da norme socialmente accettate, e caccia-maltrattamento animale, che si sta radicando sempre di più nel pensiero comune, nonostante l’animale cacciato nasca, viva e muoia libero.

Una seconda chiave di lettura, più profonda e specifica, rimanda a quanto realmente possa essere diversa la carne di un animale allevato con un sistema di produzione sia intensivo che biologico (seguendo ovviamente le disposizioni di legge) rispetto a quella di un selvatico cacciato. Si può quindi supporre logicamente che lo stile di vita di quest’ultimi, la libertà di movimento, la dieta e la possibilità di poter esprimere i comportamenti tipici della propria specie, influiscano in maniera preponderante sulle caratteristiche delle carni. Per esempio, un animale che si muove poco accumula una quantità di grasso maggiore intorno al muscolo (necessaria per prodotti come il lardo o la pancetta), a discapito di una corretta infiltrazione di grasso all’interno del muscolo di un animale in costante movimento, più omogenea e tipica degli animali allo stato brado. Oppure ancora, come ben sappiamo, una dieta somministrata in allevamento è funzionale ad un incremento di peso rapido, proprio in relazione alle tempistiche dettate dal mercato (ingrassare molto e in fretta!), mentre la dieta di un selvatico ha come unico obiettivo il mantenimento dell’equilibrio e la soddisfazione dei fabbisogni relativi allo stato fisiologico in cui si trova l’animale nel corso della propria vita. Da questi presupposti derivano caratteristiche di tipo nutrizionale legate alle carni degli ungulati selvatici sicuramente interessanti e positive quali un basso contenuto di colesterolo, un favorevole rapporto fra gli acidi grassi Omega 3 e Omega 6 (essenziale per una dieta bilanciata) ed una ricchezza notevole per quanto riguarda proteine e oligoelementi essenziali.

Senza addentrarsi in discorsi troppo specifici, il senso ultimo di questa riflessione non è da ricondurre alla demonizzazione dell’allevamento in quanto tale, giacché questo, assieme all’agricoltura, è stato il passo fondamentale che ha permesso l’evoluzione della nostra specie, ma quello di aprire una riflessione sulle elevate potenzialità che possiede l’attività venatoria, che non è solo una nobile arte praticata da ogni cacciatore con motivazione e grande passione, e neppure solo una pratica funzionale di gestione dei territori, ma è soprattutto una risorsa capace di mettere a disposizione un prodotto prezioso dal punto di vista qualitativo: la carne di selvaggina.

[1] Le 5 libertà del Brambell Report: 1. Libertà dalla sete, dalla fame e dalla cattiva nutrizione 2. Libertà di avere un ambiente fisico adeguato 3. Libertà dal dolore, dalle ferite, dalle malattie 4. Libertà di manifestare le caratteristiche comportamentali specie-specifiche normali 5. Libertà dalla paura e dal disagio.